Die industriegesteuerte Debatte über den digitalen Batteriepass als Enabler der Kreislaufwirtschaft hat in den letzten Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Um eine forschungsgeleitete Perspektive einzubringen, hat das Christian-Doppler-Labor für Sustainable Product Management der Universität Graz – in Kooperation mit IPOINT und AVL List GmbH – die Informationsbedarfe und Anforderungen untersucht, die ein Batteriepass erfüllen muss. Diese Veröffentlichung zählt zu den ersten systematischen Analysen der Datenanforderungen für einen EU-Batteriepass in der globalen Batterie-Wertschöpfungskette.

Von Katharina Berger, Josef-Peter Schöggl und Rupert J. Baumgartner

Was ist ein digitaler Batteriepass?

Ein digitaler Batteriepass (DBP) ist ein standardisierter digitaler Produktpass, der transparente Daten zur Zusammensetzung, zum CO₂-Fußabdruck, zur Leistung sowie zum End-of-Life-Management von Batterien dokumentiert und bereitstellt. Er soll die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette sichern, eine nachhaltige Produktion fördern sowie Recycling und Ressourceneffizienz verbessern.

Das aktuelle Paper der Universität Graz, kofinanziert von IPOINT und AVL, betont, dass der Batteriepass weit mehr ist als ein Compliance-Werkzeug: Er ist ein Werttreiber, der es der Industrie ermöglicht, die Anforderungen der EU-Batterieverordnung zu erfüllen und gleichzeitig globale Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Das vollständige Paper ist hier Open Access verfügbar: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131492

Abbildung 1: Überblick Konzept Digitaler Batteriepass (Quelle: Katharina Berger, Josef-Peter Schöggl und Rupert J. Baumgartner, 2022)

Von Forschung zu Regulierung: Die EU-Batterieverordnung

Die EU-Batterieverordnung (EU 2023/1542) schreibt ab 2025 einen verpflichtenden Batteriepass für Industriebatterien über 2 kWh, Batterien in Elektrofahrzeugen (EV) sowie Batterien für leichte Transportmittel (LMT) vor. Dies ist ein wesentlicher regulatorischer Meilenstein in Europa, wo Datentransparenz, CO₂-Berichterstattung und Kreislauffähigkeit verpflichtend werden.

Für eine detaillierte Analyse der Verordnung und ihrer Auswirkungen auf Hersteller, Importeure und Recycler lesen Sie unseren eigenen Beitrag: EU-Batterieverordnung: Zentrale Regeln für Hersteller & Recycler

Digitaler Produktpass und Batteriepass im Vergleich

Der Batteriepass ist eng mit der breiteren Initiative des Digitalen Produktpasses (DPP) verknüpft, der konsistente Produktinformationen branchenübergreifend bereitstellen soll. Während der DPP schrittweise für viele Produktgruppen eingeführt wird, gehört der Batteriebereich zu den ersten Sektoren, in denen die Umsetzung Realität wird.

Die Forschung der Universität Graz zeigt, dass ein digitaler Batteriepass nicht nur technische Spezifikationen und Materialdaten enthalten muss, sondern auch Nachhaltigkeitsinformationen wie Recyclinganteile und ökologische Performance.

Konzept und Anwendungsfälle des digitalen Batteriepasses

In ihrer Studie stellten die Forscher:innen der Universität Graz – unterstützt von IPOINT und AVL – ein konzeptionelles Rahmenwerk für den Batteriepass vor. Es umfasst vier Hauptkategorien mit insgesamt 54 Datenpunkten, die für Stakeholder entlang der Batterie-Wertschöpfungskette relevant sind.

- Der Hersteller: Use Case „Wertschöpfungskette entwickeln“

Dieser Anwendungsfall umfasst die Identifizierung von Nachhaltigkeits-Hotspots entlang der Lieferkette, sodass Hersteller Maßnahmen ergreifen können, um negative ökologische und soziale Auswirkungen im Lebenszyklus der Batterie zu minimieren. - Der EV(B)-Nutzer: Use Case „das beste EV(B)“

Da Nachhaltigkeit für Verbraucher immer wichtiger wird und Batterien oft mit kritischen Rohstoffen wie Kobalt verbunden sind, betrifft dieser Anwendungsfall Konsument:innen, die ein Fahrzeug mit einer ökologisch und sozial verantwortungsvoll produzierten Batterie kaufen wollen. - Der Recycler: Use Case „Recycling unterstützen“

Mit dem erwarteten Ausbau von Recyclingkapazitäten können Recycler großen Nutzen aus einem EU-Batteriepass ziehen – etwa durch Informationen zu Demontage, Chemie oder Wiederverwertbarkeit. - Die Behörde: Use Case „Nachhaltiges Produktmanagement ermöglichen“

Regulierungsbehörden nutzen die im Batteriepass dokumentierten Informationen, um rechtliche Rahmenwerke anzupassen oder neue Standards für eine nachhaltige Batterie-Industrie einzuführen.

Abbildung 2: Auswahl von Anwendungsfällen des digitalen Batteriepasses (Quelle: Katharina Berger, Josef-Peter Schöggl und Rupert J. Baumgartner, 2022)

Datenlücken und zukünftige Anforderungen

Trotz der Fortschritte bestehen weiterhin erhebliche Datenlücken in globalen Batterie-Lieferketten. Wie die Universität Graz, unterstützt von IPOINT und AVL, hervorhebt, ist die Bereitschaft der Unternehmen zur Datenweitergabe entscheidend für den Erfolg des Batteriepasses.

Die nächsten Schritte umfassen:

- Entwicklung gemeinsamer technischer Standards zur Sicherung der Interoperabilität.

- Stärkung des Vertrauens in den Datenaustausch zwischen Herstellern, Lieferanten und Recyclern.

- Ausrichtung an ESG-Berichterstattung und Strategien zur Nachhaltigkeit.

Wenn diese Lücken geschlossen werden, kann der digitale Batteriepass die Transformation zur Kreislaufwirtschaft maßgeblich unterstützen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sichern.

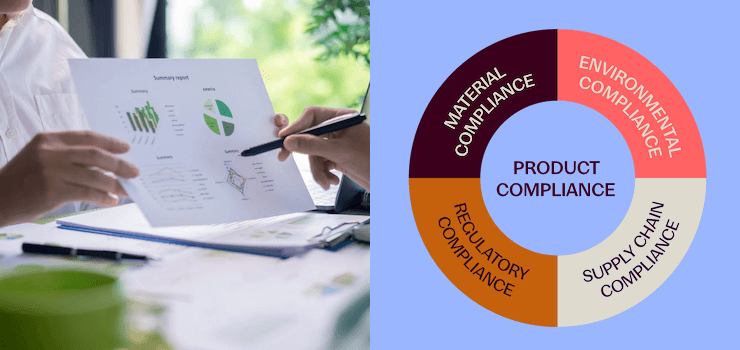

Von Product Stewardship zu erweiterter Herstellerverantwortung

Für Batteriehersteller, Importeure und Recycler bringt die EU-Batterieverordnung weitreichende Pflichten im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung mit sich. Diese Anforderungen sind nicht nur eine Compliance-Aufgabe, sondern Teil eines umfassenden Product Stewardship-Ansatzes – mit dem Ziel, die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Batterien über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortungsvoll zu steuern.

Entdecken Sie, wie die Product Stewardship Software von IPOINT Unternehmen dabei unterstützt, ihre Herstellerverantwortung zu erfüllen, die Einhaltung des digitalen Batteriepasses sicherzustellen und nachhaltige, resiliente Lieferketten aufzubauen.